Tutto è iniziato il 16 settembre 2022 con l’uccisione di Mahsa Amini, 22 anni. Poi sono state uccise Hadis Najafi e Nika Shakarami, altre due giovani ragazze iraniane morte in poche settimane. Il caso ha dato il via a una clamorosa ondata di proteste in Iran e in tutto il mondo, organizzate e rilanciate anche grazie ai social. Tra l’altro, è finita, nel carcere di Evin a Teheran, Alessia Piperno, trentenne romana arrestata nella capitale iraniana. Per aver “postato” sui social notizie relative alle proteste che non si fermavano, mentre le forze dell’ordine iraniane sparavano sulla folla.

Chiediamoci: perché La Gasht-e Ershad – la polizia morale iraniana, sostenuta da Basij, una forza paramilitare ultraconservatrice nata per combattere la guerra Iran-Iraq nel 1980, legata strettamente al regime religioso – arresta le giovani donne, come Amini, ree di aver indossato pantaloni stretti e velo (hijab) largo? Ma, soprattutto, proviamo a riflettere sulle modalità della protesta femminile che ha, ben presto, superato le frontiere persiane e coinvolto moltissime giovani e anziane, note e meno note, credenti o laiche. Tutte loro protestano contro le uccisioni immotivate e contro la mancanza di democrazia tagliandosi, in maniera pubblica, eclatante, enfatica una ciocca di capelli; piangendo la morte delle vittime e gridando contro chi tale morte aveva provocato, urlando contro quel potere sordo e assoluto, sprezzante delle libertà e della vita. Una vibrante forma di protesta che ha inasprito la reazione della Gasht-e Ershad. Una reazione che ha spinto, ancora di più, le donne iraniane, a sfidare la legge togliendosi il velo, bruciandolo in pubblico, tagliandosi ciocche di capelli.

Da antropologo culturale, tale forma di “violenza muliebre” fortemente simbolica, diretta contro se stesse, mi ha incuriosito. Il gesto femminile del privarsi dei capelli, tagliandoseli o, nell’antichità, strappandoseli è sicuramente uno dei più antichi e gravi gesti del mondo, presente in tutti i contesti culturali, in ogni epoca. Un gesto legato al cordoglio, al lutto, alla morte di una persona cara o di una divinità. Su tale gestualità, Ernesto de Martino scrisse, nel 1958, uno dei suoi più importanti libri, recentemente ristampato: Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria (Einaudi, Torino, 2021).

Nel mondo antico, nell’Egitto dei faraoni, a Tebe, a Saqqarah, a Giza, le donne piangevano faraoni, divinità e mariti dondolandosi, avanti e indietro, con il corpo; incrociavano le braccia sul petto e le riaprivano per ritornare ad incrociarle, cantando la nenia della morte che priva di ogni soffio vitale tutti, indistintamente, indipendentemente dal rango. Si stracciavano le vesti e mostravano il seno, lo esibivano. Si sgraffiavano gli avanbracci. Si percuotevano violentemente le gambe e il capo; soprattutto si strappavano i capelli.

A Biblos, città fenicia, nelle tombe del XII sec. a. C., le lamentatrici venivano raffigurate nell’atto di denudarsi i seni e percuotersi la testa.

Nelle città greche, a Tanagra, a Micene, in Attica, le donne levavano le braccia in alto, le stendevano davanti a sé, si percuotevano la testa, come documentato pittoricamente nelle tombe e sul vasellame di pertinenza archeologica che de Martino riporta, sotto forma di illustrazioni, nell’Atlante figurato del pianto, parte integrante del suo studio sul cordoglio funebre. Spesso, le donne sono raffigurate in gruppo, nell’atto di compiere gli stessi gesti simbolicamente violenti.

La stessa cosa avveniva in epoca protocristiana e alto medievale. Donne che violentemente si mortificano per l’incapacità di razionalizzare il dolore di una morte violenta. Dal punto di vista figurativo, bisognerà aspettare Giotto, il Beato Angelico, il Ghirlandaio i quali ritrassero il Compianto sul Cristo morto, in maniera diversa. Il cordoglio per la morte, finanche della divinità, appare sublimato, compassato, idealizzato, elevato alla spiritualità che il Cristianesimo volle ritrovare nel passaggio dagli affanni terreni alla miglior vita nel Paradiso, al cospetto del Creatore. La morte non è più dolore, non è più strazio, non è più violenza che ha bisogno di violenza per essere metabolizzata.

Anche dal punto di vista delle dottrine islamiche, le cose non andarono diversamente. Per il Corano, che è la manifestazione della divinità unica fattasi parola, scritto, libro, l’uomo stesso è proprietà di Dio e la vita deve essere spesa al suo servizio. Solo Dio può stabilire la sua nascita e la morte, da intendersi come ritorno, per i giusti, alla vera vita eterna, al fianco di Allāh. Per gli altri, il fuoco dell’inferno. Pertanto, non si dovrebbe piangere e tantomeno disperarsi scompostamente ai funerali islamici. L’azione di piangere con urla, lamenti, gemiti e afflizione è definita in arabo niyāḥa. Questo termine indica ciò che alcune donne fanno, ancora oggi, per professione: compiangere i defunti. In area islamica, dunque, esistevano lamentatrici professioniste, le potremmo definire prefiche, che avevano l’indiscutibile compito di piangere in maniera assai enfatica il defunto, esaltandone i meriti in vita. Anche strappandosi i capelli. Così, se la morte e la vita nell’Islām dipendono unicamente da Allāh, lamentarsi per la perdita di una persona è un modo per ribellarsi alla volontà di Dio. Così come tra i Cristiani e tra tutti i popoli del Mediterraneo di tutte le epoche.

Nella Lucania degli anni ’50, Ernesto de Martino ritrova e riporta etnograficamente la presenza di lamentatrici che eseguivano rituali del cordoglio enfatici, accorati e violenti come quelli eseguiti dalle prefiche di centinaia e migliaia di anni prima. A nulla erano serviti gli insegnamenti delle dottrine religiose. La morte non è – sembrano ripeterci tali comportamenti – passaggio a miglior vita ma bruscamente e drammaticamente, perdita di persone care, di relazioni, di affetti.

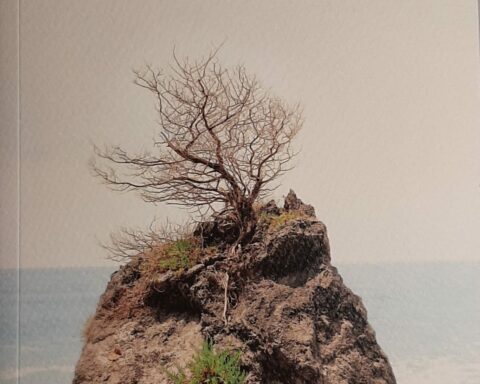

La morte, soprattutto la morte di una giovane donna è, ancora oggi la scoperta che tutte le culture del mondo non possono nulla contro quell’unico evento naturale che sfugge alla razionalità della comprensione. Di fronte a ciò che non può essere spiegato, di fronte a qualcosa di violento, definitivo e drammatico, al quale è difficile attribuire un senso, l’umanità rischia di perdere proprio la sua capacità di dare senso alle cose. Un “troppo”, un extraodinaire che non può essere ricondotto alla regolarità della cultura. Un evento che annulla la capacità culturale di mettere ordine all’esistenza.

Quando muore qualcuno, quando un affetto materiale e simbolico della nostra esistenza scompare per sempre, quando un simbolo dei nostri ideali viene distrutto dalla morte fisica provocata in nome del volere divino, in barba ad ogni precetto religioso, l’agire umano si orienta verso l’auto-annichilimento. Ma la potenza demiurgica della cultura, ha spiegato de Martino, mette a disposizione di chi si sta perdendo moralmente, psicologicamente, materialmente, le tecniche del pianto rituale. Queste, attraverso la rappresentazione ritualizzata della violenza del cordoglio, della disperazione senza orizzonte, piano piano, a piccoli passi, lasciandoci fingere il perderci definitivo attraverso un autolesionismo solo simbolico, ci consentono di rappresentare la nostra fine in maniera rituale, ridischiudendoci ad un agire vitale posto a barriera di ben altre violenze e limitazioni della nostra autonomia di scelta, di desiderio, di vita diversa.

È così che le donne iraniane piangono Mahsa Amini, 22 anni e le sue “sorelle” morte per mano di chi si erge a difensore dello “vera verità”. È così che le piangono le donne del mondo e tutti quelli che credono nei valori della libertà, dell’uguaglianza, della giustizia.