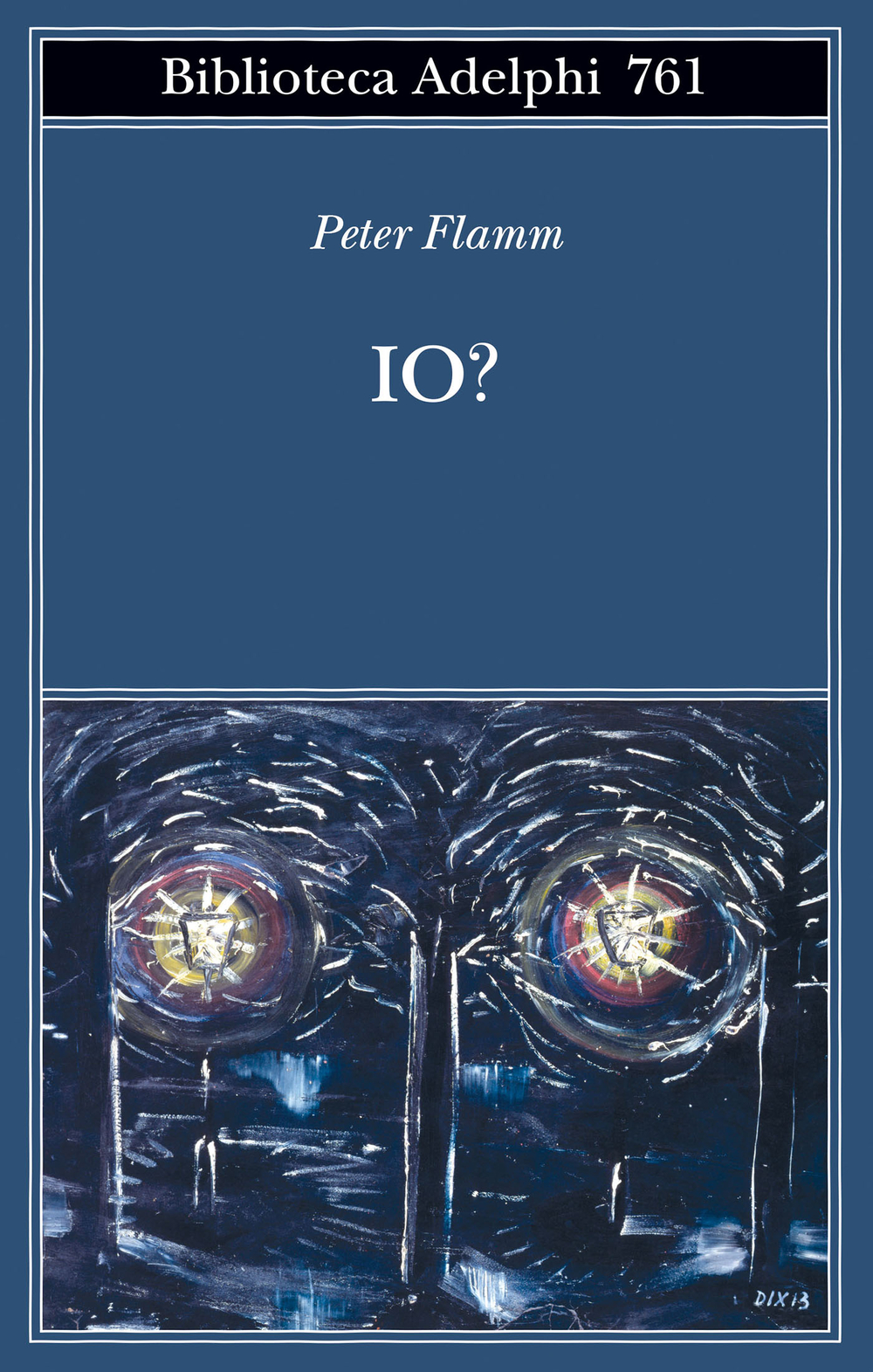

Un nome, una parola: che c’entra con me? Che cosa sono un uomo e il suo nome? Come si può dare a un uomo il nome di una cosa, a una vita che muta, che è sempre diversa? Un uomo che è libero, in trappola dal giorno della nascita, bollato, segnato! Sempre sottomesso, a che pro essere forte, se poi si è sempre domati, a che pro lavorare, essere fieri e coraggiosi. Ma ora io ne sono fuori, sono un altro, ho un altro nome, sono un altro uomo, è semplicissimo, basta solo cambiare abito, i nomi fanno le persone, e ora io sono il dottore, il dottor Hans Stern, sissignori, lo sono, io, io sono un uomo istruito, sono ricco, ogni preoccupazione è alle spalle, cos’è mai un cadavere, ora che mi sono preso la sua fortuna! Peter Flamm, Io?, Adelphi, pag. 143. Traduzione di Margherita Belardetti. Con una Nota di Manfred Posani Löwenstein.

Che dire? Adelphi scova un’altra gemma della letteratura tedesca e ce la offre nella versione della bravissima traduttrice che ha avuto il non agevole compito di renderci accessibile questo piccolo capolavoro di scrittura e di acume compositivo. È un’opera che richiede attenzione sebbene i suoi temi sembrino acquisiti e ben esplorati dalla critica, anche quella più esigente e colta. Il libro ha quasi un secolo. “Ich?” è pubblicato per la prima volta nel 1926 e, tuttavia, si presenta ancora florido di riflessioni e d’indagine di quella condizione tragica ed esistenziale dell’umano che sembrava essersi esaurita con il Novecento. In breve, il libro di Peter Flamm, è una lettura imprescindibile. E la sua narrazione concede, oltre all’elemento di una scrittura sperimentale, un’esperienza straordinariamente sensoriale e intellettuale di grande complessità filosofica ed emotiva.

“Ich?” è un romanzo psicologico impermeabile a ogni psicologia, si legge nella nota dell’autorevole studioso a commento finale del libro, nessun trauma – nemmeno la granata che l’ha quasi ucciso – spiega le azioni o lo stato d’animo del protagonista. Ecco, ci troviamo in una dimensione di smarrimento totale, vicino a quella lesione impulsiva che è l’interrogazione dell’esistente dovuto non solo all’originaria meraviglia ma al thaumazein, o consapevolezza della gratuità del dolore. È come se nella metafora della guerra, sì perché qui la guerra è allegoria, immagine, simbolo, si racchiudesse l’intera insignificanza dell’esistere e di conseguenza la perdita di un’identità che non si riconosce in un nome, in una nominazione assurda e senza fondamento alcuno. Che cos’è un uomo, in fondo? Chi è un uomo? Berlino 1918. La grande guerra è appena finita, un uomo torna a casa è non è più lui. Ha preso il passaporto di un caduto, proprio il giorno che è finita la guerra. È convinto di aver rubato l’identità a un morto. Crede di vivere nel corpo di un altro; “io, io, io, un altro è me, io sono l’altro, il morto, che ora vive, faccia, corpo un altro, muscoli, carne, intestino, cervello e anima. Non io? Non più mio? Io non più io? Quello che ora vede attraverso i miei occhi, quello che le mie mani toccano, i miei pensieri, i miei intimi pensieri – non più i miei?”. Il nuovo nome lo trascina nelle vesti di un medico. Riconosce la tizianesca moglie Grete e nella culla c’è il loro bambino. C’è un’anziana signora che riconosce come mamma. Ma sono solo ricordi? O sono cose che sa, perché recita una parte? O c’è dell’altro? E perché mai avrebbe scelto quel ruolo? Non bastava essere un sopravvissuto? Non bastava il privilegio della vita? Perché prendersi le generalità di un morto? E lui chi è? È veramente il soldato fornaio Wilhelm o il medico Hans. Di chi è la voce che dice “io”? Forse, e ha ragione Löwenstein, qui non si tratta di una pirandelliana commedia di maschera, il tema vero è quello di una verità che non può essere tradotta nel linguaggio dei vivi. Ogni volta che ci prova, Hans, senza volerlo mente. Che cosa vuol dire ciò? Cioè, che cosa vuol dire il nostro chiosatore quando c’erudisce che esiste un linguaggio dei vivi e uno dei morti? Siamo al punto, non è facile rispondere a questa domanda, salvo che non si creda alle possibilità. Alle possibilità impossibili di un linguaggio che possa parlare una lingua sempre più autentica, più vicina a comprendere quella realtà che crediamo afferrabile ma che proprio nell’attimo della sua comprensione sentiamo che sfugge inesorabilmente, creando in tal modo quel senso di paura, di confusione e smarrimento. La lingua dei morti, quindi, è il linguaggio delle possibilità, quella dei vivi è quella delle nominazioni. La filosofia lo insegna, nominare l’ente, non significa farlo esistere. L’ente nominato non è una realtà. Qual è la realtà? Che cosa sono i fatti? Che cosa sono le cose reali? Come sono? L’interrogazione della realtà si riversa pertanto nella scrittura. Bisogna interrogare il linguaggio per risalire all’uomo? “Come posso raccontarlo con una lingua che non è la mia? Perché dovreste credermi, se nemmeno io credo a me stesso?” Sono le parole, queste appena citate, di un personaggio lacerato, sconnesso, ambiguo. E, tuttavia, sono voci di una richiesta di chi vuol essere intero. Di chi ha necessità di avere una lingua. Qual è, allora, la lingua di Hans? E quella di Wilhelm? Chi è il vero protagonista di “Io?”? Chi ne è l’interprete? Chi la comparsa? Chi è il colpevole e chi l’imputato? – Ritroveremo il “protagonista” nell’aula di un tribunale, accusato addirittura di omicidio, mentre cerca di scagionarsi, e qui le pagine diventano folgoranti di una riflessione sul Nomòs e sulla debolezza dei suoi fondamenti. – Le risposte indugiano e si custodiscono nel libro stesso, in altre parole nell’elaborazione di un linguaggio che l’autore mette in atto e che si riversa sia nella struttura sperimentale del romanzo sia nelle fuoriuscite di una scrittura flessibile, per non dire complessa e poco articolata.

All’epoca dell’uscita del libro, mi si consenta una nota storica, aveva già visto luce l’Ulisse di Joyce (1922) come anche La metamorfosi di Kafka (1912) e Il processo (1925). E ancora Italo Svevo con La coscienza di Zeno, che è pubblicato nel 1923. In sostanza, siamo in pieno sviluppo di una letteratura che vuole disperatamente rivedere i suoi canoni considerati obsoleti e non all’altezza delle nuove apprensioni e necessità costruttive e narrative. Verrebbe da dire che qui c’è in ballo la letteratura. Tuttavia, l’uomo! Che tipo di uomo, allora, ne viene fuori, da questo romanzo apprezzato da autori come Heinrich Mann e Stefan Zweig? Peter Flamm sembra indurci, ora che il tempo è trascorso e molto è stato scritto e riscritto su certe problematiche identitarie o nostalgiche, o anche metafisiche o solo fisiche, a una contaminazione di realtà e irrealtà della scrittura, ovviamente anche ciò è stato sviscerato nelle sue parti più minuziose, resta però, e qui il romanzo sale ai vertici di una letteratura eminente, che il reale o l’irrealtà ha una forza che prescinde dall’uomo stesso. Una forza che è irriducibile all’umano. Solo l’animale conosce l’altra verità. Il cane, figura efficace del libro, è il solo a riconoscere la vera identità del protagonista. È il solo a riconoscere la menzogna della letteratura. La verità non sono i fatti che il pubblico ministero cerca di dimostrare, né la verità può essere la “parola” di una difficile innocenza. Un nome non è il nome, eppure lo è. Un destino non è il destino, eppure lo è. Solo il cane sembra essere un cane. O il cane è la stenografia, la trascrizione, l’emblema di un altro doppio? Su di noi sembra incombere la fatalità di una decifrazione. Questa è quella, forse di Peter Flamm, che momentaneamente vi posso offrire per verbo del suo “Ich?”: l’intera creazione è in noi, poi facciamo qualcosa, ci muoviamo, ma siamo solo il risultato ultimo, la somma di tutti, dove finisci tu e comincio io?, siamo tutti fratelli, siamo tutti uno, non esiste colpa, perché noi non siamo affatto noi, è questa la nostra eternità, non ne esiste un’altra, non abbiamo bisogno di nessun cielo, esistiamo sempre, siamo sempre esistiti, siamo tutti gli esseri umani e in tutte le cose e in tutto il mondo.

[Peter Flamm, Io?, Adelphi, pag. 143]

Peter Flamm è lo pseudonimo di Erich Moss, psichiatra e scrittore nato a Berlino nel 1891 e morto a New York nel 1963. Subito dopo la fine della prima guerra mondiale ebbe in cura molti reduci affetti da shell shock (“nevrosi da esplosione”). Negli anni Venti pubblicò racconti e romanzi che furono molto apprezzati. Nel 1938 fu costretto a emigrare a Parigi e poi a New York, dove si affermò come psichiatra (fra i suoi pazienti c’era William Faulkner). Di Ich?, il suo romanzo d’esordio apparso nel 1926, Adelphi offre qui la prima traduzione mondiale