Il racconto è tratto dal volume di prossima pubblicazione: Domenico Notari, I borghi invisibili. Quattro leggende per quattro tradizioni ormai mute (Officine Pindariche, 2023), prefazione di Giulio Leoni, illustrazioni di Enzo Lauria.

Era una notte di settembre del 1883. A Palazzo Petroni, a San Cipriano Picentino, tutti dormivano, tranne uno.

Un ospite in pigiama si aggirava claudicante e circospetto per le stanze del palazzo addormentato. Era un diciassettenne grassoccio e bruno, il viso quadrato, i capelli a spazzola, gli occhi da miope. Un’ombra di baffi gli scuriva il labbro superiore.

L’ospite attraversò il lungo corridoio ed entrò senza esitazione nello studio del cugino Paolo. Si avvicinò alla sua scrivania, ne aprì il tiretto centrale e ne estrasse dal fondo il revolver modello ’74, che aveva già visto nelle mani del parente alcuni giorni prima.

L’ospite attraversò il lungo corridoio ed entrò senza esitazione nello studio del cugino Paolo. Si avvicinò alla sua scrivania, ne aprì il tiretto centrale e ne estrasse dal fondo il revolver modello ’74, che aveva già visto nelle mani del parente alcuni giorni prima.

Con l’arma in pugno, tornò nella sua stanza. Si chiuse a chiave. Poggiò il revolver sul letto. Si tolse il pigiama e indossò il vestito della domenica che teneva appeso con cura nell’armadio. Camicia, cravatta, gilè, giacca…

Ogni cosa doveva essere impeccabile. Si guardò allo specchio: bottoni, gemelli, solino inamidato, nodo alla cravatta, pince-nez, orologio d’oro con catena, scarpe ben lustrate…

Si sedette al piano del secretaire e vergò un biglietto con la stilografica d’argento che portava nel taschino. Una sola parola: «Perdonatemi»; in calce la sua firma: «Benedetto».

Poi, si stese sulla brandina e accostò la fredda canna del revolver alla tempia destra, il dito sul grilletto. Chiuse gli occhi…

«Tic!».

Il rumore di qualcosa che aveva colpito i vetri del balcone gli fece riaprire gli occhi.

Benedetto si sollevò sul cuscino e si guardò intorno curioso e guardingo. Restò col fiato sospeso, i sensi in allerta. Nulla: forse era frutto della sua fantasia.

Si rimise in posizione. La canna del revolver alla tempia, il dito nervoso sul grilletto, gli occhi di nuovo serrati…

«Tac!».

Stavolta il rumore era più forte e distinto: un sassolino contro i vetri.

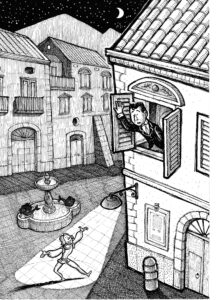

Benedetto si alzò, l’arma ancora in pugno, e corse verso il balcone. Lo aprì e si affacciò sulla strada.

Sotto di lui, un bambino di circa dieci anni, i capelli lunghi, un vestito di foggia strana, lo guardava sorridendo. «Scendete, messere!», gli disse con voce melodiosa e decisa.

Fu la sua voce? Il suo aspetto? La sua sicurezza? Benedetto non avrebbe saputo dirlo.

Fatto sta che ubbidì. Come in trance infilò il revolver nella tasca della giacca e afferrò il bastone. Attraversò in silenzio il lungo corridoio, scese le scale, infilò l’andito e aprì l’imponente portone, ritrovandosi sul piazzale.

«È una notte troppo bella per restare in casa, non credete, messere?», disse il fanciullo, accogliendolo con un disarmante sorriso.

Benedetto fu colpito dalla sua bellezza e dai suoi modi eleganti. Era snello, bruno, il portamento fiero e aggraziato. I lunghi boccoli gli ricadevano morbidi sulle spalle. Doveva essere reduce da qualche rappresentazione teatrale: aveva l’aspetto di un paggio del Rinascimento; indossava un farsetto di seta e calzebrache di velluto bicolore.

«Venite, messere, voglio mostrarvi qualcosa».

Una forza misteriosa spinse Benedetto a seguirlo, nonostante zoppicasse ancora.

Risalirono l’intero paese, inerpicandosi fino alla chiesa di Sant’Eustachio, alle pendici del Monte Cerreta.

Il fanciullo si sedette sul muro basso che delimitava il sagrato.

Il ragazzo lo imitò docile.

«Spesso vengo qui, e delle volte salgo sul campanile. Voi non ci venite mai, messere?».

«Da quando sono a San Cipriano, me ne sto rintanato nel palazzo», rispose ombroso Benedetto.

Ai loro piedi si stendeva, accarezzata dalla luna piena, come una scura trapunta, la valle del Picentino. Alla loro sinistra, pulsanti come lucciole, i casali di Giffoni: Prepezzano, Capitignano, Malche. Alla loro destra, le luci fioche di Filetta, Campigliano, San Mango. E in fondo, scintillante, il mare di Salerno.

Dalla selva alle loro spalle, giungeva il fresco di una sorgente e un usignolo cantava al cielo e agli astri, ignorando l’ostinata orchestra dei grilli.

«Sentite che musica, messere! Da quando vivo qui, faccio il poeta», disse il bambino. «Sto ultimando il mio primo poemetto». E ne recitò compìto alcuni versi:

Già per li boschi i vaghi ucelli fànnosi

i dolci nidi, e d’alti monti cascano

le nevi, che pel sol tutte disfànnosi.

E par che i fiori per le valli nascano,

et ogni ramo abbia le foglia tenere,

e i puri agnelli per l’erbette pàscano…

Era la prima volta, dal giorno della tragedia, che Benedetto sorrideva: quel bambino lo metteva di buonumore. Erano i suoi modi sussiegosi e garbati, da persona adulta e d’altri tempi. Benedetto lo definì, dentro di sé, “il fanciullin cortese”.

Era la prima volta, dal giorno della tragedia, che Benedetto sorrideva: quel bambino lo metteva di buonumore. Erano i suoi modi sussiegosi e garbati, da persona adulta e d’altri tempi. Benedetto lo definì, dentro di sé, “il fanciullin cortese”.

«Allora, vi piacciono i miei versi?», chiese il poeta in erba, trepidante. Benedetto li aveva già ascoltati in altra circostanza, ma tacque. «Belli e preziosi», rispose trattenendosi dal ridere, per non offendere quel fanciullo garbato… e plagiario. «Avete già pensato a un titolo per il vostro poemetto?», chiese, restituendogli comicamente il “voi”.

«Non ho trovato ancora quello giusto».

«Potreste chiamarlo… Arcadia», disse con un tono tra l’ossequioso e il canzonatorio il ragazzo.

«Bello!», esclamò serio il bambino, battendo le mani.

«Purtroppo, ora che ci penso, non si può: l’ha già usato un altro poeta…», rise Benedetto.

«Peccato, mi piaceva tanto, cominciavo già ad affezionarmi».

Quel momento di buonumore si esaurì presto.

Restarono in silenzio, contemplando il panorama con sentimenti diversi, addirittura opposti.

«Vedete, messere, che armonia, che bellezza!», disse infine il fanciullo, emergendo dai suoi pensieri e indicando, con un ampio gesto, la valle e le colline.

«Da quando ho perso mio padre – sono sei anni ormai –, la natura è il mio unico rifugio, il mio mondo di idilliaca pace e dolcezza. Ve lo confesso, bramo quell’esistenza perduta di felicità, ce l’ho nel core come un ricordo lontano: quell’età aurea in cui trionfava l’amore, la poesia, il canto, in comunione perfetta con la natura…».

A questo punto, Benedetto sbottò rabbioso: «Ma quale rifugio! Quale consolazione! Per me la natura è solo matrigna! Più è bella e più è malvagia!

Quel giorno a Ischia i colori del mare erano sfavillanti, la brezza carezzevole, le buganvillee profumate. E poi, lo sterminio improvviso, l’ecatombe, la strage!

In un giorno di bellezza perfetto, una tragedia è ancora più crudele…».

Il ragazzo si interruppe, tormentandosi le mani.

«Continuate, messere, ve ne prego», chiese il fanciullo.

Benedetto non aveva voglia di raccontare di nuovo la sua tragedia. Da quando era giunto a San Cipriano, si era fatto taciturno. Ma davanti a quegli occhi limpidi e misteriosi, non seppe rifiutarsi.

«Mi sembra sia passato un secolo e un’altra vita…», continuò con voce rotta e turbata. «Mi trovavo da pochi giorni, con mio padre, mia madre e mia sorella Maria, a Casamicciola, in una pensione chiamata Villa Verde, nell’alto della città, quando la sera del 29 luglio accadde il terribile tremoto.

Si era finito di pranzare, e stavamo raccolti tutti in una stanza che dava sulla terrazza: mio padre scriveva una lettera, io leggevo di fronte a lui, mia madre e mia sorella discorrevano in un angolo l’una accanto all’altra, quando un rombo si udì cupo e prolungato, e nell’attimo stesso l’edifizio si sgretolò su di noi. Vidi in un baleno mio padre levarsi in piedi e mia sorella gettarsi nelle braccia di mia madre; io istintivamente sbalzai sulla terrazza, che mi si aprì sotto i piedi, e perdetti ogni coscienza»[1].

Il fanciullin cortese lo ascoltava con occhi rapiti, ma nello stesso tempo – e questa era la stranezza – sapienti.

«Rinvenni a notte alta, e mi trovai sepolto fino al collo, e sul mio capo scintillavano le stelle», continuò Benedetto, «vedevo intorno il terriccio giallo, e non riuscivo a raccapezzarmi su ciò che era accaduto, e mi pareva di sognare. Compresi dopo un poco, e restai calmo come accade nelle grandi disgrazie. Chiamai al soccorso per me e per mio padre, di cui ascoltavo la voce di poco lontano; malgrado ogni sforzo, non riuscii da me solo a districarmi. Fui cavato fuori da due soldati e steso su una barella verso mezzogiorno. Poco prima mio padre aveva cessato di parlare. Io mi ero rotto il braccio destro nel gomito, e fratturato in più punti il femore destro…»[2].

A questo punto, il ragazzo si interruppe, scoppiando in singhiozzi.

«Ma risentivate poca o nulla sofferenza. Anzi, come una certa consolazione di avere, in quel disastro, anche voi ricevuto qualche danno», continuò al suo posto il fanciullin cortese: «provavate come rimorso di esservi salvato solo fra i vostri, e l’idea di restar storpio o altrimenti offeso vi riusciva indifferente, non è vero messere?»[3].

Benedetto lo guardò allibito.

Benedetto lo guardò allibito.

«I successivi giorni sono stati i vostri più dolorosi e cupi, nei quali assai volte la sera, posando la testa sul guanciale, avete fortemente bramato di non svegliarvi al mattino, e vi è sorta persino la tentazione – già chiara a me, che da lontano vi guatavo – di porre fine alla vostra esistenza…»[4].

Benedetto balzò in piedi spaventato. «Ma chi sei?! Parla!».

«A suo tempo, messere», rispose serafico il fanciullin cortese. «Piuttosto, consegnatemi l’arma che nascondete nella tasca del giustacuore. Lassù…», disse puntando il dito al cielo, «non vogliono».

Benedetto sbiancò. E fece scivolare ubbidiente il revolver sul palmo della piccola mano.

In quell’istante il chiarore dell’alba li sorprese infreddoliti e assorti.

Sul viso del bambino passò come un’ombra fugace, sottraendogli ogni colore. «Ora dobbiamo andare, non c’è più tempo», disse lui. Negli occhi una stanchezza secolare.

Ridiscesero in silenzio il paese, ripercorrendo le stesse strade. Adesso Benedetto zoppicava vistosamente, e aveva i pugni affondati nelle tasche.

«Qui dobbiamo congedarci, messere», disse il fanciullo, quando furono sotto Palazzo Petroni «Aspetta! Dimmi prima chi sei!», chiese Benedetto, scrutandolo con occhi febbrili.

«Mi chiamo Jacopo, Jacopo Sannazaro», rispose sorridendo il bambino. «E voi siete Benedetto Croce: mi sbaglio, messere?».

Il ragazzo tacque, pallido e sconvolto. E come un ubbriaco, infilò il “chiavino” nella toppa dell’imponente portone. Una parte dell’uscio si aprì cigolando.

Prima di varcarla, Benedetto si voltò indietro.

Ma il fanciullin cortese era già sparito.

[1] Il racconto di Benedetto su Casamicciola e sulla morte dei suoi familiari è tratto da B. Croce, Memorie della mia vita, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1992, con qualche lievissima modifica per ragioni narrative.

[2] Op. Cit. Idem.

[3] Op. Cit. Il testo, pur conservando la sostanza originaria, è stato adattato al contesto narrativo.

[4] Op. Cit. Idem.